職場いじめの加害者に着目した加害行動の背景や取りうる対策に関する体系的レビュー

出典論文

Özer, Gülüm, and Jordi Escartín. (2023) The Making and Breaking of Workplace Bullying Perpetration: A Systematic Review on the Antecedents, Moderators, Mediators, Outcomes of Perpetration and Suggestions for Organizations. Aggression and Violent Behavior 69: 101823.

https://doi.org/10.1016/j.avb.2023.101823

著者の所属機関

Department of Social Psychology and Quantitative Psychology, University of Barcelona, Spain

論文の内容

職場いじめに関する研究では、被害者やターゲットに関する研究が圧倒的に多く、加害者に関する研究はとても少ないという現状がある。そこでこの研究では、職場いじめの加害行動に着目した複数の研究をまとめることを目的とした。また、これまでに提案されてきた加害行動を抑制するための方法や、その研究方法についても取りまとめを行う。

システマティックレビューのもとになった論文は、Scopus やWeb of Scienceといった学術論文データベースに収録されている論文のうち、2003年から2023年に出版された査読付き英語論文から基準に従って選ばれた50本だった。

システマティックレビューの結果、対立、いじめの被害者となること、リーダーの不在、有毒なチーム(toxic teams; コミュケーション不全やネガティブな態度、不公平が蔓延するチーム)、不適切な業務設計や心理社会的環境、そしてタスク中心的な業務環境などが加害行動の前提にあることが示された。

加害者の特徴としては、共感能力不足、サディスティック傾向、自己中心的傾向、操作的(他人をコントロールしたい)傾向などが挙げられる一方で、加害行動について非難されたときは後悔し、落ち込むこともわかった。

なお、加害者視点の研究では加害の結果についてほとんど調査が行われておらず、体系的な知見は得られなかった。

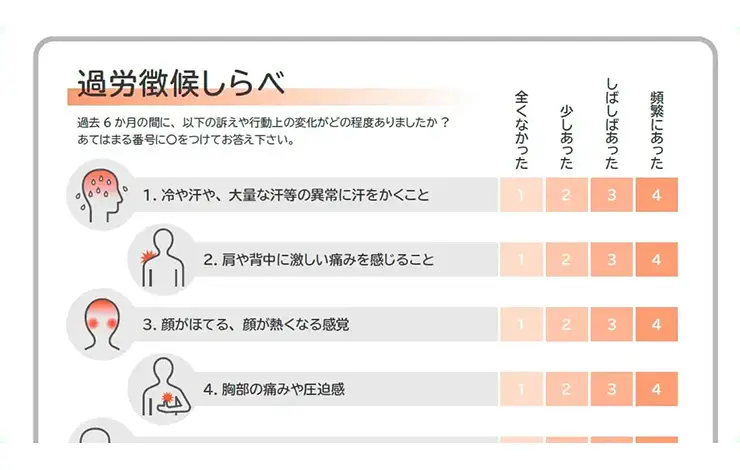

これまでに提案された介入策には、以下のようなものがあった(紹介者注:学術的に効果が実証されている介入策の一覧ではありません)。

| 介入策の類型 | 例 |

|---|---|

| アセスメント | 労働者個人や、チームに対するアセスメント |

| 訓練 | コミュニケーションやリーダーシップに関する研修など |

| 業務設計と組織的な変化 | 業務設計を評価し、高ストレスな環境を改める |

| 加害者や加害者となりうる人物の管理 | 加害の背景の理解や、適切な警告 |

| リーダーシップ | リーダーシップの訓練、上司のストレス低減、上司の不在を避けるなど |

| 組織ポリシーと慣行 | いじめに対する組織としての明確なポリシーを示す |

| 政府(政策) | 責任範囲の明示や組織に責任を問うこと、教育や家庭における予防プログラムなど |

一方でこれらの施策は、職場いじめがある環境を生んだようなマネジメント層には受け入れられない(実施されない)可能性がある。

職場いじめの加害者に関する研究はまだ初期段階にあるため、研究テーマや職場環境と個人要因の組み合わせ、加害とアウトカムの因果関係、エビデンスに基づく介入策などについて、今後一層の研究が求められるだろう。

RECORDsメンバーによる解説

いじめの被害者を減らすためには、職場いじめが被害者に与える影響の評価だけでは不十分で、どういった背景でいじめが生まれているのかを明らかにする必要があります。背景や媒介要因(※)がわからないと、対策の立案が難しいからです。また、いじめの被害を軽減するという観点では、調整要因(※)に対する研究も必要です。

職場いじめの加害側に着目したシステマティックレビューとして、加害の前提(背景)や媒介要因、取りうる対策などについて体系的にレビューされている点で、本論文は貴重な報告だといえます。また、実証研究を行った先行研究を中心にレビューしたため、加害者の行動や心理について詳細な検討が行われています。

そして、数十の研究に散らばっていた介入策(職場いじめ防止策)について、組織がどのように対応すべきか具体的な提言として示されている点も特筆すべき点だと考えられます。一方で、職場いじめには多様な背景があることが示されているにも関わらず、いじめの時系列をきちんと押さえた研究は(本論文の筆者らも認めている通り)とても希少です。今後は、加害者側の特徴も押さえたうえで、複数回の調査によってその経緯を追い続けることが求められるでしょう。

この論文の限界点にもいくつか触れたいと思います。まず、調査においてどういった人を「加害者側」と分類するかには困難が伴います。本論文でカバーされた論文では加害者側も自己申告である例があり、そもそもいじめている自覚がない人たちをどう調査対象とし協力を得るかは、調査実施上の大きな課題です。さらに、加害行動に対する介入策はまとめられていますが、その効果検証は不十分です。今後は有効な介入策を科学的に検証する必要もあるでしょう。

最後に、この論文はシステマティックレビューやメタアナリシスを透明かつ包括的に実施するうえで基準となるPRISMAガイドラインに準拠していない可能性についても、注意が必要でしょう。

※媒介要因と調整要因

媒介要因(mediator)は、ある要因が他の要因に影響を与える過程で、その影響を媒介する要因のことです。例えば、職場いじめが被害者のストレスを高め、他者への加害行動につながる場合は、ストレスの上昇が媒介要因ということになります。

調整要因(moderator)は、ある要因と他の要因との関係を強めたり弱めたりする要因です。例えば、職場いじめが仕事のパフォーマンスに与える影響について、その度合いが上司のリーダーシップによって変化する場合は、上司のリーダーシップが調整要因ということになります。