睡眠の規則性は睡眠の長さよりも大事?:客観データを用いた大規模コホート研究

出典論文

Daniel P Windred, Angus C Burns, Jacqueline M Lane, Richa Saxena, Martin K Rutter, Sean W Cain, Andrew J K Phillips, Sleep regularity is a stronger predictor of mortality risk than sleep duration: A prospective cohort study, Sleep, Volume 47, Issue 1, January 2024, zsad253, https://doi.org/10.1093/sleep/zsad253

著者の所属機関

モナシュ大学 ターナー脳・精神保健研究所(オーストラリア)

Turner Institute for Brain and Mental Health, School of Psychological Sciences, Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences, Monash University, Melbourne,VIC, Australia

論文の内容

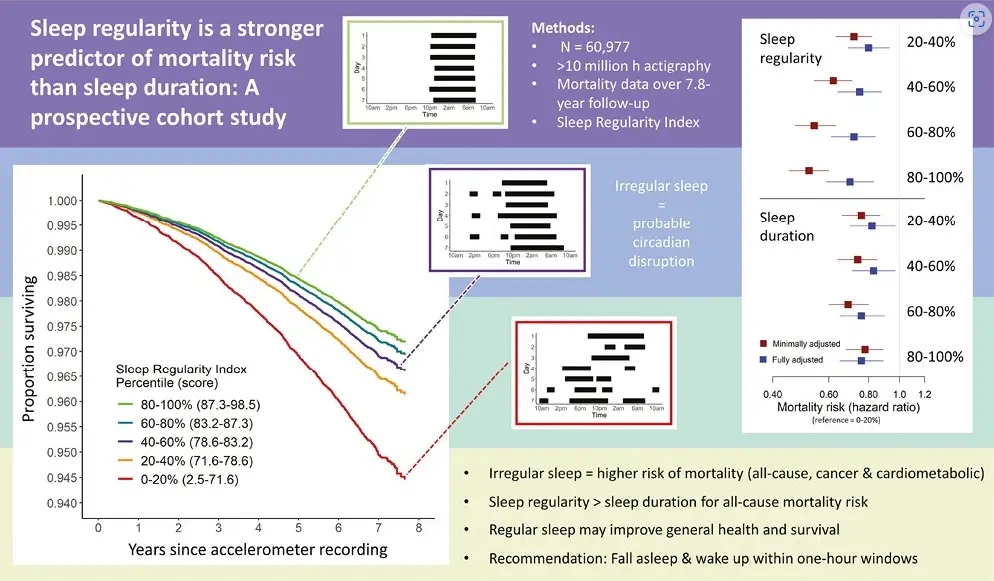

極端に短いあるいは長い睡眠時間は平均寿命よりも早い死亡と関連していることが指摘されています。したがって、適切な睡眠時間を確保することは睡眠健康に関するガイドラインでも、その重要性がこれまでも指摘されてきました。一方、最新の研究では睡眠の長さよりも、睡眠の規則性(日々の睡眠覚醒のタイミングの一貫性)の方がいくつかの健康指標に対する強い予測因子である可能性も言及され始めました。しかしながら、今までは死亡率における睡眠の規則性の役割は客観データによる大規模なコホート研究によって検討されていませんでした。

そこで、本研究の目的は睡眠の規則性と長さが全死因および原因別死亡率に関するリスクをどの程度、予測できるのかに関して比較・検証することでした。

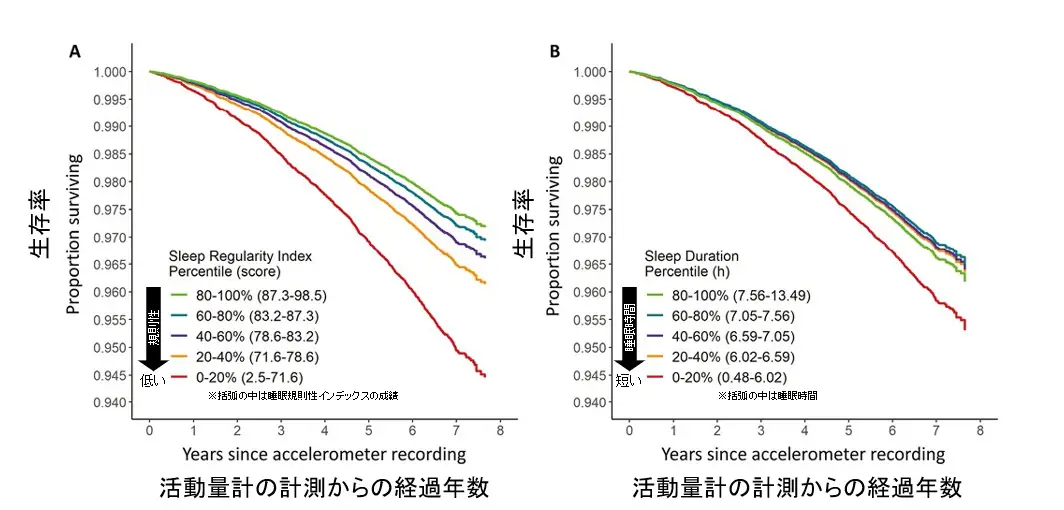

英国の60,977名のバイオバンクのデータの中で1,000万時間超の加速度計のデータから睡眠規則性インデックス(Sleep Regularity Index (SRI)※)を算出しました(平均年齢±標準偏差;62.8 ± 7.8歳, 55.0% が女性, SRIの中央値[四分位]: 81.0[73.8–86.3])。死亡率は1,859名の加速度計をベースラインで測定の後(1週間の測定)、7.8年まで追跡しました(1,000人年当たり4.84人の死亡者数, 平均値±標準偏差;6.30 ± 0.83年のフォロアップ期間)。結果、睡眠規則性の高い群は全死因死亡率のリスクが20%〜48%低いことと(p < .001 から p = 0.004)、心血管代謝による死亡リスクが22%〜57%低いこと(p < 0.001 から p = 0.048)と関連していることが示唆されました。

また、その結果は年齢、性別、人種、社会人口統計学的、ライフスタイル(交代勤務も含む)、健康要因を考慮した結果です。本研究の結果は、様々なモデルを考慮しても睡眠規則性は睡眠の長さよりも全死因死亡率のより強い予測因子であることが示されました。これらの知見は、睡眠規則性が死亡率リスクの重要な予測因子であることと、睡眠の長さよりも強力な予測因子であることを明らかにしています。

今後、検討すべきことは残っていますが、睡眠規則性は一般的な健康や寿命を改善する上で、シンプルで効果的な対策になるかもしれません。

図1.睡眠の規則性(A)と睡眠時間(B)における累積生存率

図1.睡眠の規則性(A)と睡眠時間(B)における累積生存率

(活動量計の計測開始時から研究終了時点まで)

※オリジナルの図の表現を元に論文の紹介者が翻訳して作成しています。

※本論文のグラフィカル・アブストラクト(論文掲載URLから入手可能)

※本論文のグラフィカル・アブストラクト(論文掲載URLから入手可能)

RECORDsメンバーによる解説

本研究は大規模な前向きコホート研究で、かつ客観的な睡眠時間のデータを用いて検証した非常に価値のある知見です。これまでは睡眠時間の長さと死亡率の関連性が注目されていました。しかし、本研究では睡眠の規則性に着目して、睡眠が不規則であることの方が睡眠の長さよりも死亡率の予測に有用である可能性が示唆されています。この結果は1)REM睡眠の量の少なさが死亡率に関連している最新の一連の知見や、2)最近、注目を集める週日と週末の睡眠時間の差を問題とする社会的時差ボケ(Social jet lag )の問題、3)RECORDsの運輸業の過労死事案を解析した結果として、単なる長時間運行タイプよりも、長時間でかつ早朝運行と早朝・不規則運行タイプで働いていたドライバーの方が過労死の発症が多い傾向にあるという報告書のデータ(図13.トラックドライバー発症者の運行パターン比率)とも関連するものだと考えられます。

また、この論文の最後に記されている著者からのメッセージが非常に印象的で納得の行くものでした。それは、睡眠時間の確保はとても重要であることには間違いありませんが、睡眠時間を延ばすことについては労働者の場合、労働時間を短縮しなければならない等、今すぐに変えられない非常に高いハードルがあります。しかし、睡眠の規則性を担保することは、それよりもいくらかハードルが下がるので、より現実的な対策になり得るのではないか?というものです。ただし、睡眠規則性のスコアはベースラインの1週間のデータしか用いられていないことや、調査の対象者が調査開始時点で60歳代なので全世代の一般労働者へ知見を一般化できるかどうか?ということ等の今後検証すべき課題は残されているので、この研究だけで「睡眠の長さよりも規則性の方が大事?」という問いに対して明確な答えを得ることは難しいと思います。規則正しく眠ることは、交代勤務で働く方々には難しいかもしれませんが、昼間に働く労働者にとっては今すぐできる実践可能な対策の1つになり得るのではないかと思われます。