研究員に聞いてみよう! 「つながらない権利」編 File#4

研究員に聞いてみよう

なんとなく聞いたことはあるけど、よく分からない。愛想笑いで流してしまう。そんなトピックについて、RECORDsメンバーに教えてもらうシリーズです。

今回はこちら

こんにちは、あんえい犬です。

今回も、「つながらない権利」の続きです。

はじめての方は、まず→「File#1」と「File#2」と「File#3」をご覧ください。

こんにちは。久保(上席研究員)です。今回もよろしくお願いします。

あんえい犬

「つながらない権利」色々教えてもらって、ぼくも成長したと思うんですけど、

逆に、つながりたい人もいるような気がするのですが、どうですか?

久保 上席研究員

勤務時間外でも、仕事に常時つながっていないと不安になってしまう人も一定層います。

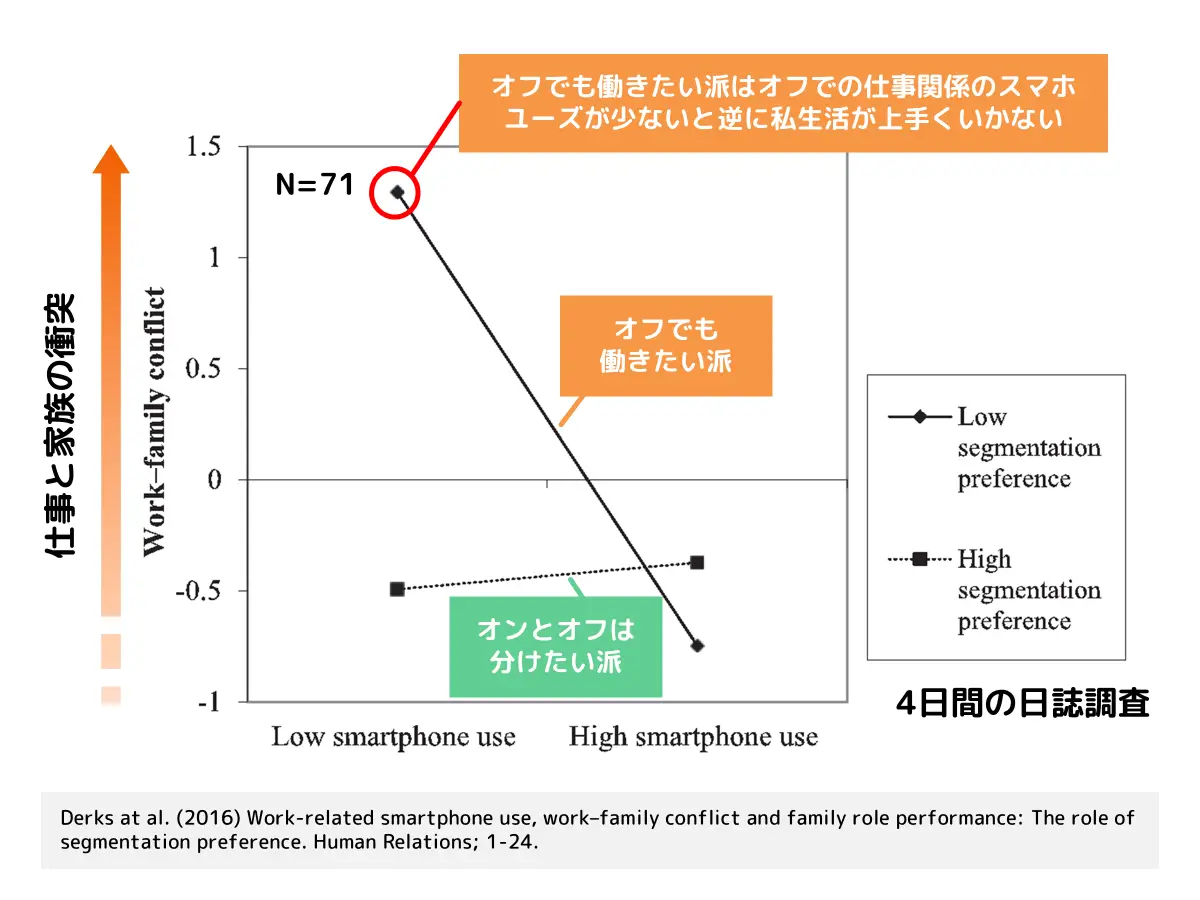

セグメンテーション・プリファレンスといって、

オフでの仕事への嗜好性はオンとオフを融合させたいインテグレイター(Integrator)と、オンとオフを分けたいセグメンテイター(Segmentator)の大きく2つに分かれます。

あんえい犬

サイコロとかセグメンとか、なんだか難しくなってきました・・・

久保上席研究員

ごめんごめん。

インテグレイターは、図1に示すようにオフでの仕事の連絡が少ないと

逆にストレス(ワークファミリーコンフリクト)を感じてしまうので、

一概に「つながらない権利」で規制しても、

こういった嗜好性を持つ人たちは、自分のノートパソコンやスマホで仕事をしだすことが

目に見えていると思います。

なので、実効性のある「つながらない権利」を企業で導入していくには、どのような導入方法であれば従業員の健康を守れて、かつ持続可能なシステムになるのかを

労使で話し合うことが大変重要だと思います。

おそらく、現場のニーズを捉えずに導入しても「絵に描いた餅」になるだけで、

有名無実化してしまうと私は考えています。

図1.個人の特性を考える必要性:セグメンテーション・プリファレンス

図1.個人の特性を考える必要性:セグメンテーション・プリファレンス

あんえい犬

ぼくの周りはインテグレイターさんが多い気がする。

最後に、1つ教えてください。

日本人に大事な事は何だと思いますか?

久保上席研究員

休みに対する価値観を変えることだと思います。

「休んで申し訳ありません」や「休暇を頂いています」といった表現を

よく日本人は使いますよね?

その根底にある価値観は「休むことは良くない」、

「休まず働き続けることは良いことである」ということだと思います。

あんえい犬

あんえい犬

ぼくも使います。お休みいただきますって。

久保上席研究員

日本にいると当然のように使うよね。

そこで、最近、私は「休む力」という意味で、

RestとAbilityをくっつけた造語「レスタビリティ(Restablity)」

という概念を推奨しています。

でも、個人で「休む」ための知識や行動を高めることも重要ですが、

「休める」職場や、「休ませる」社会も同時に大切です。

私はこれを「労働者の疲労回復3原則」と言っています。

したがって、個人、職場、社会の3つの層で継続的にレスタビリティを高めることが、

日本人にとっては今後ますます重要な課題になってくるのだと思います。

レスタビリティや「労働者の疲労回復3原則」については、

本にまとめたので良かったら見てみて下さい。

(→こちら)

あんえい犬

久保先生、とっても勉強になりました。サイコロ、セグメン、レスタ。

周りのみんなと一緒に「休み」についてお話してみようと思います。

もっと調べてみたくなっちゃったんですが、何かいい情報源はありますか?

久保上席研究員

ここに色々まとめてあるからおススメだよ。

→「つながらない権利」に関する記事をまとめました!

あんえい犬

あんえい犬

久保先生、ありがとうございました。

また、インタビューさせてください。