日本の日勤労働者における睡眠問題と勤務間インターバルの関連:縦断調査

インフォグラフ

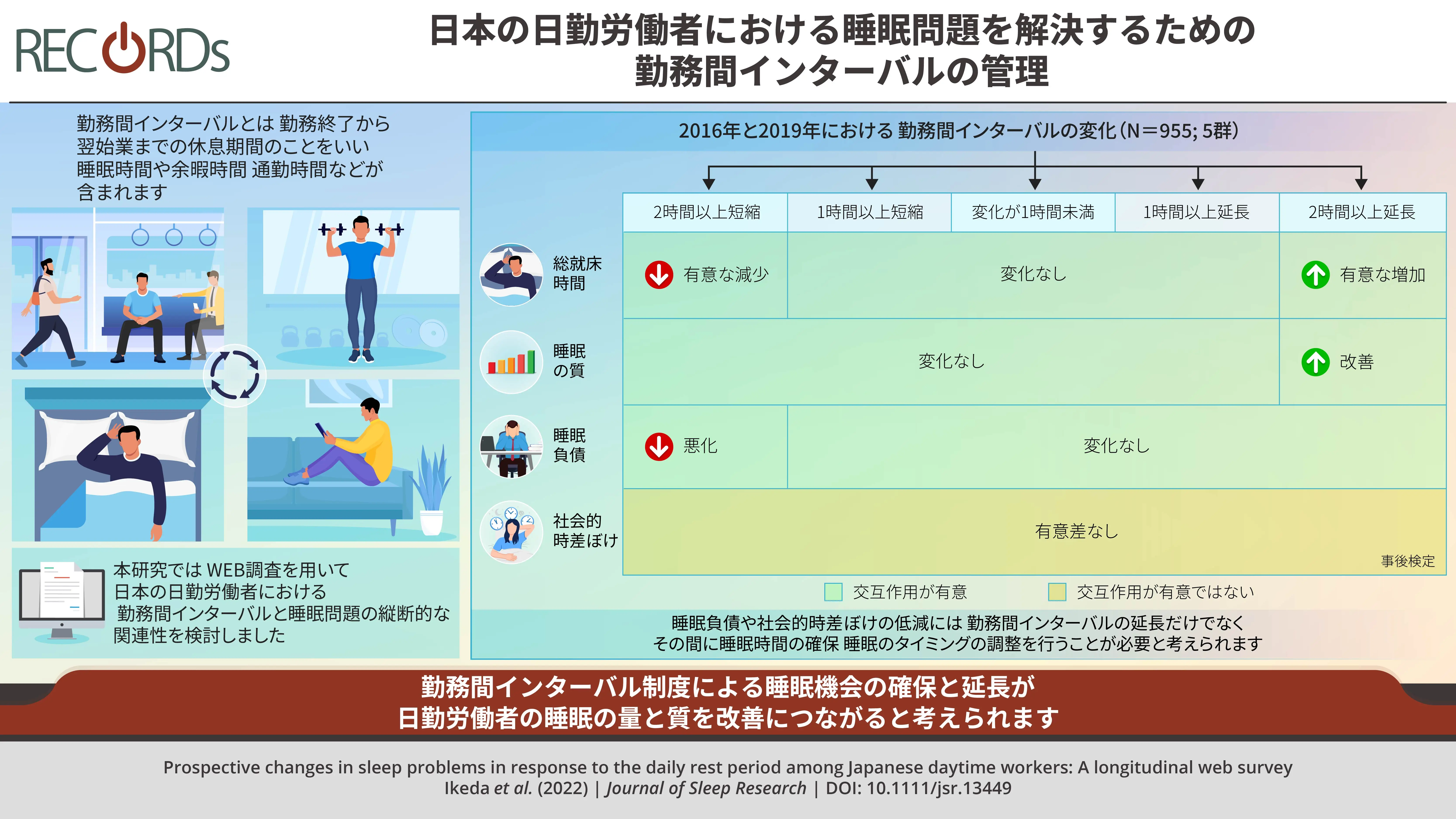

日本の日勤労働者における睡眠問題を解決するための勤務間インターバル管理

(クリックするとインフォグラフのダウンロードフォームが立ち上がります)

この研究から分かった事

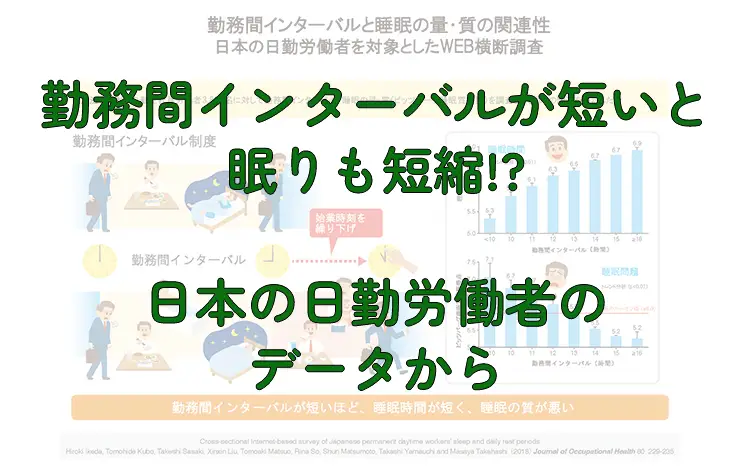

・勤務間インターバルの延長は、睡眠時間の増加や睡眠の質の改善につながりました

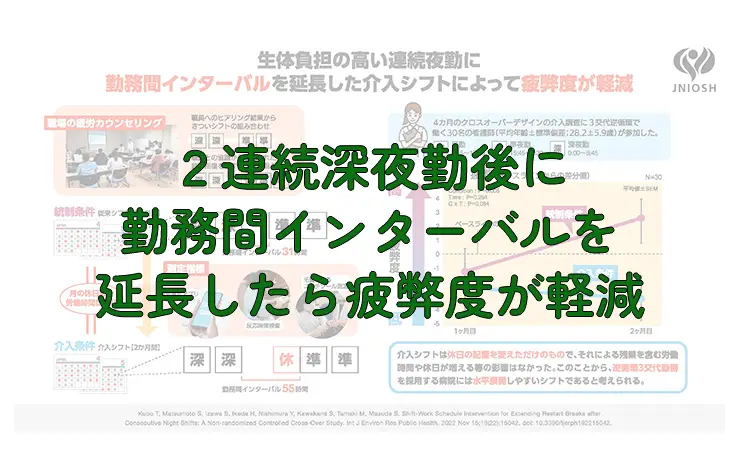

・一方で、勤務間インターバルの延長は、睡眠負債や社会的時差ぼけの低減にはつながりませんでした。

・これらの睡眠問題の解消には、勤務間インターバルの確保だけでなく、その間に睡眠時間を確保すること、睡眠のタイミングを調整することも重要だと考えられます。

目的

勤務間インターバルとは、勤務終了から翌始業までの休息期間のことをいいます。勤務間インターバルには睡眠をとる機会が含まれており、これが長いと睡眠時間を長く確保でき、さらに睡眠のタイミングも調整可能になると考えられます。そのため、これらは睡眠不足、睡眠負債、社会的時差ぼけ、不眠(睡眠の質が悪い)と関連し、勤務間インターバルの確保によりこれらの睡眠問題が解消する可能性が考えられました。そこで、縦断研究により勤務間インターバルと睡眠問題(睡眠時間、睡眠の質、睡眠負債、社会的時差ぼけ)の関連を検討することとしました。

方法

2016年にベースライン調査を、2019年に追跡調査を実施しました。両調査に参加した955名の日勤労働者を、勤務間インターバルの変化により5群に分け(勤務間インターバルが2時間以上延長、1時間以上延長、変化は1時間未満、1時間以上短縮、2時間以上短縮)、睡眠問題との関連を検討しました。

結果

勤務間インターバルが2時間以上延長した群において、総就床時間(夜に眠るために布団についてから翌朝目覚めて布団を出るまでの時間)の有意な増加や睡眠の質(ピッツバーグ睡眠調査票により測定)の有意な改善が見られましたが、睡眠負債や社会的時差ぼけに有意な改善は見られませんでした。

考察

勤務間インターバルの確保は、睡眠の量や質の改善につながりましたが、睡眠負債や社会的時差ぼけの低減にはつながりませんでした。これらの低減には、勤務間インターバルの確保だけでなく、その間に睡眠時間を確保する、睡眠のタイミングを調整することも重要だと考えられます。

キーワード

勤務間インターバル、睡眠不足、睡眠負債、社会的時差ぼけ、睡眠機会

出典

Hiroki Ikeda, Tomohide Kubo, Takeshi Sasaki, Yuki Nishimura, Xinxin Liu, Tomoaki Matsuo, Rina So, Shun Matsumoto, Masaya Takahashi (2022) Prospective changes in sleep problems in response to the daily rest period among Japanese daytime workers: A longitudinal web survey. Journal of Sleep Research 31(1) e13449.https://doi.org/10.1111/jsr.13449